新しい政府が、1990年比25パーセントの温室効果ガスの削減を国連の場で表明し、世界から注目を集めています。

ここまで、はっきり言い切った訳ですから、もう後戻りはできませんね。

日本が、進まなければならない道は、決まりました。

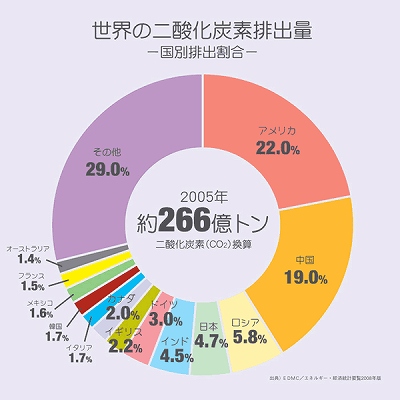

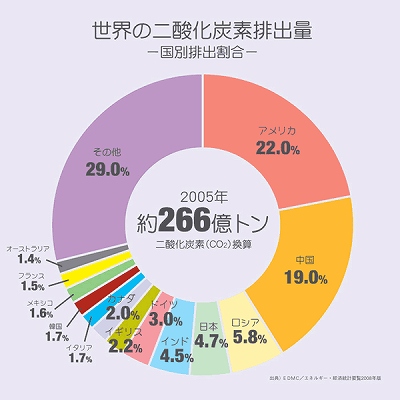

世界の二酸化炭素排出の現状は、いったいどうなっているのでしょうか。

アメリカと中国で世界の約4割の二酸化炭素を排出しています。

なんと言っても、この二カ国が参加しないと。二酸化炭素削減は、まず無理と言えるでしょう。

それでは、日本はというと、

日本の二酸化炭素排出量は、確実に増加傾向にあります。

これを減らそうというわけですから、並大抵の努力では、できませんね。

1990年の25パーセント減を計算すると、1970年の二酸化炭素排出量とほぼ同等です。

1970年の棒グラフを見ると産業部門は、そんなに極端な増え方をしていません。即ち、各産業界は、いかに省エネルギーに真剣に取り組んできたかが伺えます。

即ち、問題は、民生部門、運輸部門、エネルギー転換部門であることがわかります。

一般家庭に目を向けると、

世帯当りにの二酸化炭素排出量は、ガソリンと、電気で約7割を占めています。

日産自動車が二酸化炭素削減に寄与するとして、電気自動車を開発していますが、これを見てわかるように、ガソリンが電気に変わるだけで、私は何ら解決にならなと思うのですが・・・?むしろ、今の技術では、二酸化炭素が増加するのではないかと懸念しています。

同じ電気自動車でも、ソーラーカーなら話は別ですが。

私は、自動車は、当面ハイブリット車や燃料電池車が、中心になるべきだと思います。

家庭で二酸化炭素排出量を減らすためには、いかに電気の使用量を減らすにかかっているのではないかと思います。

即ち、深夜電力が安いからといって全体として電気の使用量が増えるようなシステムは、もうこの辺で止めるべきです。

もし、環境税を導入するのであれば、化石エネルギー消費量ときちんリンクさせ、消費量の多い場合は課税し、少ない場合は、軽減するなどの施策をとるべきです。

経済性と二酸化炭素排出量が連動するようにしなければ、多くの人は、お金が安い方へ安い方へと動きます。(これは、当然のことです。)

私は、家庭の二酸化炭素排出量を減らすためには、『二酸化炭素排出量の見える化』が必要だと思います。

このようなシステムづくりをし、各家庭が目標をもって、この問題に取り組んでいくようにしたらいかがでしょうか。

これからの日本は、どんどん変わります。

また、世界もどんどん変わります。

そして、建物を取り巻く環境もどんどん変わります。

しかし、向かう方向は、決まりました。

キーワードは、『環境』です。

それに対応できない企業は、淘汰されてしまいます。

弊社も将来を見据えた家づくりを目指したいと思います。

by kakizaki

←ワンクリックお願いします