先日あるお客様より、『御社は、長期優良住宅に対応していますか?』とご質問頂きました。

ちょうどその時は、建築士会主催の長期優良住宅の勉強会をしている最中でしたので、きちんとた返事ができませんでしたので、ここで今までの情報をまとめておきたいと思います。

非常に解りにくいのですが、実は長期優良住宅には、二種類あります。

①長期優良住宅(通称100年住宅という表現をしているようです)〔100万円の補助事業〕

②長期優良住宅先導的モデル事業(通称200年住宅という表現をしているようです)〔200万円の補助事業〕

今回は、①の100年住宅について説明します。

日本の住宅寿命は26年とかなり短いにもかかわらず家を建てるための住宅ローンの返済年数は27年を上回ることが多く、住宅ローンを返し終わる頃には資産価値のない家が残っていることになります。

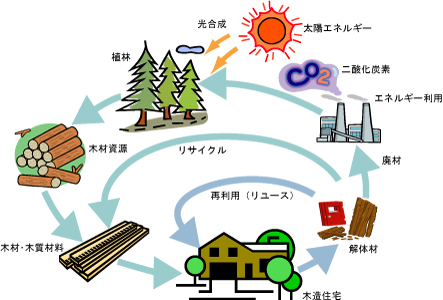

「つくっては壊す」フロー消費型の社会から、「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会へ転換しようという試みが、長期優良住宅のコンセプトです。

このストック型社会を目指すために、2009年(平成21年)6月4日、「長期優良住宅普及促進法」が施行されました。

「長期優良住宅普及促進法」は、「住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えによる費用の削減によって、国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図る」ことを目的にしています。

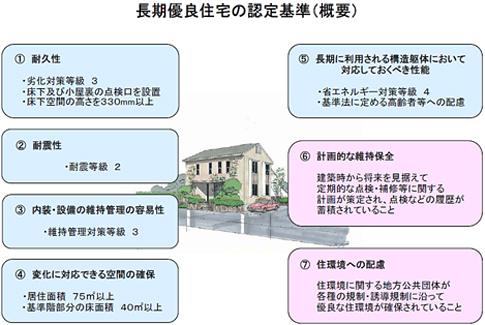

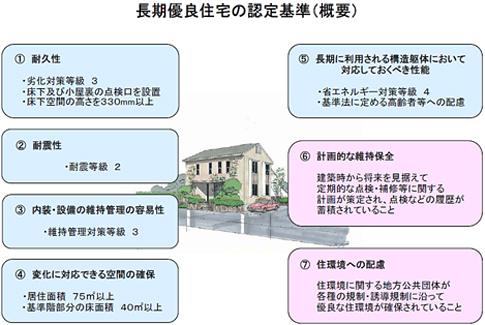

長期優良住宅は、「長期優良住宅普及促進法」に適合する住宅のことで、上の図のように、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性などの性能が、国土交通省が定めた認定基準をクリアすることが求められます。

この中で特に、大切なのが

②耐震等級2(建築基準法の1.25倍の耐震性)

⑤省エネルギー対策等級4(次世代省エネルギー基準)

です。

国は、このように良質の住宅をつくるように推奨するかわりに、100万円の補助金制度を設けました。(この補助金を受けるためには、2010年2月10日まで建物の完了報告をしなければなりません。)

補助金制度をも設けると、みなさんは、単純に100万円もらえると思うかもしれませんが、そう簡単にはいきません。

国は、上の図のように、認定条件を定めていますので、一般的な住宅を建設する場合より、割り高になります。

その割り高になる分を国が補助しましょうという制度ですので、住宅の建設費のトータルが安くなることはないと考えた方がよいと思います。

むしろ、その条件をクリアし、書類提出も多くなりますので、事務手数料も加算され、結果的には、ちょっと高くなるのではないでしょうか。

但し、税制優遇もありますので、損か得かは、何ともいえません。

しかし、建物その物は、長期優良住宅として、国のお墨付きが付くわけですから、決して悪くはないと思います。

ただ、私としては、省エネルギー対策等級4と次世代省エネルギー基準であるのが不満です。

| 省エネルギー基準 |

省エネルギー対策等級 |

地域区分 |

| I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

| 旧省エネルギー基準(昭和55基準) |

等級2 |

2.8 |

4.0 |

4.7 |

5.2 |

8.3 |

- |

| 新省エネルギー基準(平成4基準) |

等級3 |

1.8 |

2.7 |

3.3 |

4.2 |

4.6 |

8.1 |

| 次世代省エネルギー基準(平成11基準) |

等級4 |

1.6 |

1.9 |

2.4 |

2.7 |

2.7 |

3.7 |

平成21年改正省エネルギー基準の算定用シート※1

における断熱性能区分(オ)※2 |

|

1.4 |

1.4 |

1.9 |

1.9 |

1.9 |

3.7

※3 |

せめて、平成21年改正省エネルギー基準にしてもらいたいと思います。

私は、山形のⅢ地域も北海道なみに、Q値を1.4にしたいくらいです。

この制度も決して悪いとは思いますせんが、長期優良住宅程度の性能の住宅にお金を掛けて補助金をもらい、結果的に価格の高い住宅を建設するよりは、熱損失係数を1.4以下の超高断熱住宅にするためにお金を掛け、省エネルギー住宅にした方が私は、これからの住宅にふさわしいと思います。

もちろん、耐震等級2以上にすることは、言うまでもありません。

あっ、最初の質問の回答をしていませんでした。

弊社も長期優良住宅に対応できます。(補助金制度に対応できます)

但し、完了報告書締め切りが、来年の2月10日ですので、ご要望のある方は、早めにご相談ください。

by kakizaki

←ワンクリックお願いします