酒田市と酒田商工会議所が共同で『中心市街地まちづくり推進センター』を設置しています。

そのセンターで、発行する機関誌『まちなかプレス』に五十嵐製麺さんが掲載されました。

このセンターは、酒田の中心市街地でお店を開業しようと考えている方たちを応援しようとするセンターです。

興味のある方は、HPにアクセスしてみて下さい。

庄内地方一円にフリーペーパーとして配布されている『コミュニティしんぶん』(平成23年11月4日号)の折込チラシとして入っています。

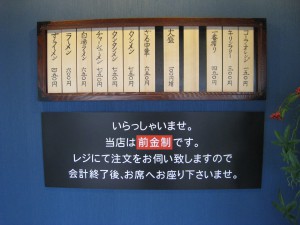

ちょっと文字が小さくて読めないので、下記に内容を書きました。

<ラーメン店を思わせないシックな店構えが目を引く「五十嵐製麺」。

「ウィンドーにある五十嵐製麺のロゴは当店自慢の暖簾です。

大きなウィンドーを目印にお越しください」。

そう笑顔で話すのは、店主の五十嵐さん。

16年間、市内で両親とともにラーメンを作り続けた経験を生かし、“自分の味を出せる店を開きたい”と今年9月にオープンしたお店です。

中町のビジネス街にできた同店はサラリーマンを中心によく利用され、女性1人でも気軽に入れるオシャレな雰囲気も好評です。

使う麺は国産小麦100%の自家製麺。

多加水麺のラーメンが多い酒田には珍しく、独自配合による低加水麺を使い、小麦本来の風味と甘みが活きた味わいに仕上げています。

麺の魅力もさることながら、スープ作りへのこだわりもひとしお。

濁りのない透明な清湯スープとじっくりと煮込んだコクのある白湯スープの2種類を用意し、メニューによって使い分けています。

ご主人渾身の味わい深いラーメンを一度味わってみてください。>

住所 酒田市中町2-5-26

TEL 0234-22-1322

営業時間 10:00~16:00

定休日 不定休

駐車場 提携あり

中町第二パーキング日和

(駐車サービス券差し上げます)

お店の雰囲気は、弊社のHPの施工事例の店舗をクリックしてみて下さい。

機会がありましたら、みなさんも是非一度食べに行ってはいかがでしょうか。

by kakizaki