高断熱住宅は、基礎断熱でなければならないか?

答えは「NO」です。

これについては、結構住宅会社でも勘違いされている場合があります。

元々高断熱住宅は、床断熱から出発しています。

その当時、暖房機を各部屋に設置したり、又一台で全館暖房をやろうと色々工夫していました効率よく家全体暖める暖房の仕方に、これだという方法はありませんでした。

ある時、新住協のメンバーが思い切って暖房機を床下に設置し、床にガラリを設け、各部屋に暖気が流れるようにしたら、結構上手く行ったのです。

それがきっかけで、暖房機を床下に設置するための基礎断熱工法が開発されました。

実は、弊社も新築一棟目の住宅は、基礎断熱工法を採用しました。

(弊社の2001年新築一棟目の基礎断熱の様子)

基礎断熱の最大の特徴は、

①床下の空間が室内と同じ温度になるので、冬季の配管の凍結の心配が無い。

②床の足元が暖かいと快適である。

これは、北国の人たちにとっては非常に有難い状況ですので、北海道、東北地方で一気に広がっていきました。

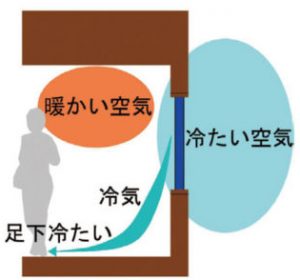

以前は今のようにサッシの性能があまり良くなく、窓周りはコールドドラフト現象が発生していました。

コールドドラフトは、窓で冷やされた空気が足元を流れるので結構不快です。

(コールドドラフト現象)

床下暖房は、窓周りの冷たい空気を暖めてコールドドラフト現象を解消できる画期的な暖房方法でした。

(基礎断熱を利用した床下暖房)

(窓下の放熱器の様子)

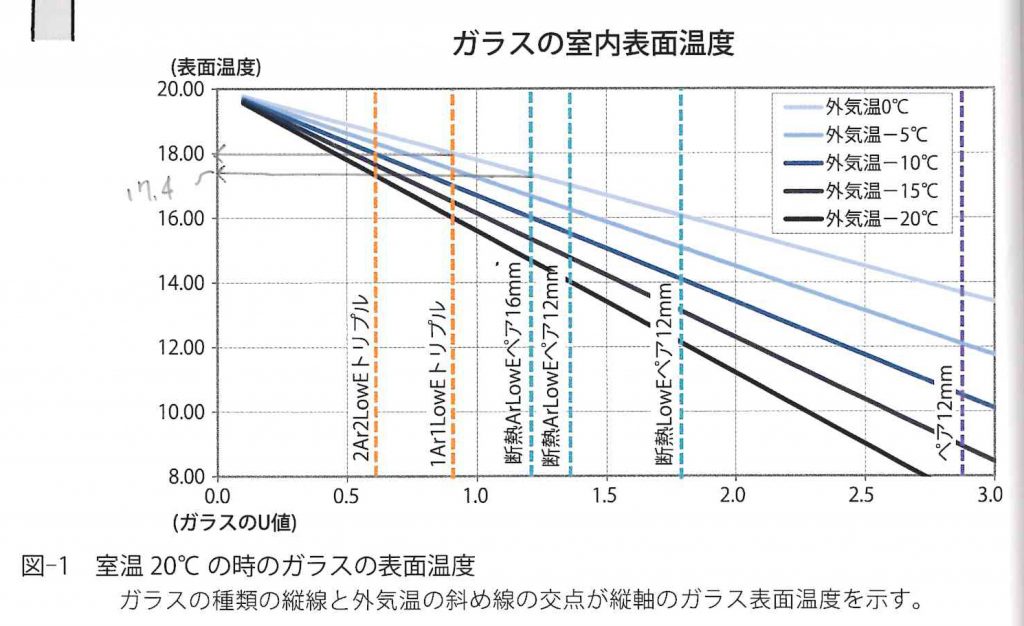

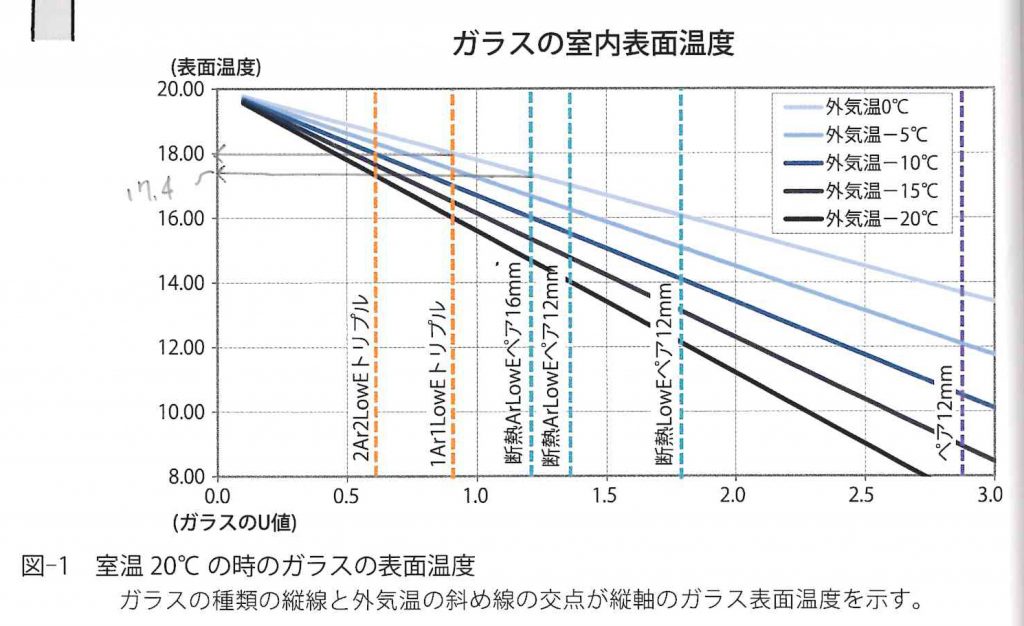

しかし、最近は、サッシの断熱性能が向上がし、ペアガラスに加えトリプルガラスも発売されています。

アルゴンガス入りLowEペア16mmガラスの表面温度は約17.4℃(外気温0℃)

アルゴンガス入りLowEトリプルガラスの表面温度は約18℃(外気温0℃)

くらいの性能になってきています。

そして、室内側に断熱戸ハニカムサーモスクリーンを設置することにより、コ-ルドドラフトを以前程感じなくなりました。

断熱性能がQ1.0住宅クラスになると、床、壁、天井、サッシの表面温度が18~20℃とほぼ均一になりコールドドラフト対策を敢えてする必要がなくなったのです。

という事は、窓下に暖房機を設置する必要もなく、基礎断熱である必要性もなくなりました。

基礎断熱は、床下空間が暖房負荷になるので、断熱性能的には不利です。

わざわざお金を掛け、性能の不利な基礎を造る必要はないのです。

但し、快適性を求めるという理由で、基礎断熱+床下暖房はありだと思います。

問題は、基礎断熱をし、床下暖房をしない現場を時々見る事があります。

これは、理に叶っていません。

床下で暖房しないと、床下の冷やされた空気が床のガラリから室内に流れたり、逆に室内の湿った空気が床下に流れ断熱の弱い部分で結露する可能性があります。

このように、高断熱住宅に、基礎断熱が必須ではないのです。

暖房の仕方によって基礎断熱にするかを決める必要があるのです。