住宅の性能を評価する制度を知っていますか?

今回の

『家族の想いをカタチにした、子供たちが主役の家』

は、この性能評価制度で建物の性能の評価をして頂きました。

性能評価とは、上の図のように10の分野で建物を評価します。

①構造の安定(1~3)

②温熱環境(1~4)

③光・視環境

④音環境

⑤劣化の軽減(1~3)

⑥維持管理・更新への配慮(1~3)

⑦火災時の安全(1~4)

⑧防犯

⑨高齢者等へ配慮(1~5)

⑩空気環境(1~3)

数値が上がるほど評価が高いのですが、すべて高ければいいかというとそこは難しいところです。

というのも、あまり数値だけを気にすると設計ががんじがらめになって何ともつまらないものになりがちです。

そこで、どこを重要視して性能評価をするか事前に検討する必要があります。

私は、特に①と②を中心に考えたらいいと思っています。

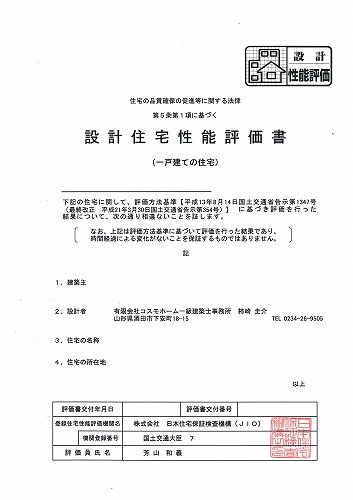

下の設計住宅性能評価書は、あくまでも設計の段階の評価です。

この評価書は、設計段階でこの辺の性能を目指したいという目標値です。

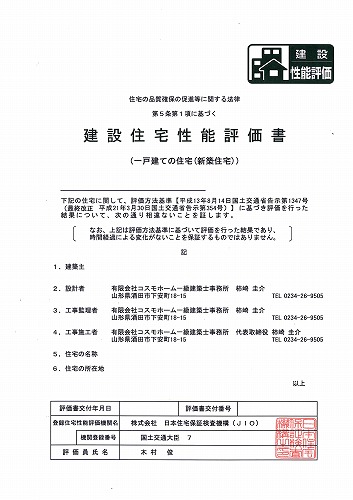

施工途中の全部が設計通り出来ていたかを評価するのが、下の建設住宅性能評価書です。

もし仮に、設計通りになっていないと、施工している評価のクラスに変更されます。

すなわち、この評価書が最終的な評価になります。

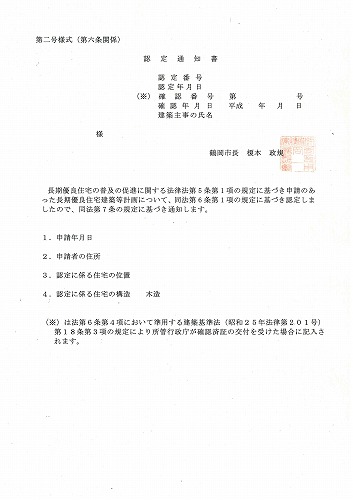

実は、この建物は、長期優良住宅の認定も受けています。

長期優良住宅とは、性能評価の中の四つの項目が下記に該当する建物を言います。

①耐震等級2以上

②省エネルギー等級4

③劣化対策等級3

④維持管理対策等級3

長期優良住宅にすると

①フラット35Sエコ(金利Aプラン)採用可能

②地域型住宅ブランド化事業 100万円補助

③復興支援・住宅エコポイント 15万pt支給 ※太陽熱利用システム設置の場合、2万pt加算

④地震保険の割引 耐震等級2で20%割引

⑤税制優遇

所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、贈与税

などなど色々な優遇があります。

性能評価にしても長期優良住宅にしても、申請費や上記の性能に合わせるために価格が上がるのは覚悟をしなければなりません。

しかし、第三者機関のお墨付きが付くので高いか安いかは、人それぞれの価値観によると思います。

最近は、新築住宅だけでなく中古物件でもこの制度が採用されました。

これからは、住宅の売買の際の一つの評価になってきそうです。

by kakizaki