7月8日新木造住宅技術研究協議会山形支部の研修会があり山形市まで行ってきました。

久しぶりの山形市だったので、新庄廻りをし、樵(きこり)さんで昼飯を食べようと思い到着。

何か、いつもと雰囲気が違う。

もしかして。

やっぱり。

不覚でした。火曜日です。

ということで、昼飯は、山形市の牛丼屋さんで済ませました。

今回の研修は、リフォームを専門にしている(株)ヨシの山田さんが講師です。

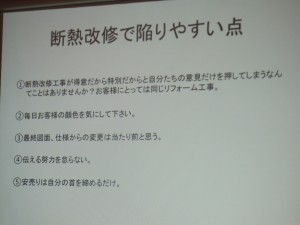

通常のリフォーム工事と共に、断熱改修工事も数多くやっています。

そんな中で、断熱改修工事は特別という感覚ではダメですよ。

通常の業務の一環として対応することが重要だということです。

この辺は、耳が痛い意見でした。

どうしても身構えちゃいますね。

印象的だったのが、

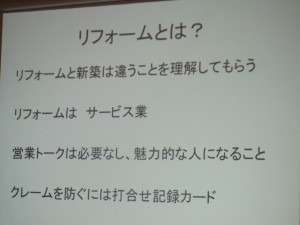

『リフォームと新築は違うことを理解してもらう』

ことが、重要。

とかく、新築とリフォームの両方の工事をしている私たちは、同じように考えてしまいがちです。

新築とリフォームの違いを最初に理解して頂くところから始めるそうです。

なるほど、色々勉強になります。

新住協の仲間たちは、お互い切磋琢磨して頑張ろうという団体なので、私たちにとっては大変有難い存在です。