7月3日に、パナソニックさんの『スマートハウス&HEMS研修会』に参加してきました。

スマートハウスについての講習会は初めてでしたの、どのようなものか非常に興味がありました。

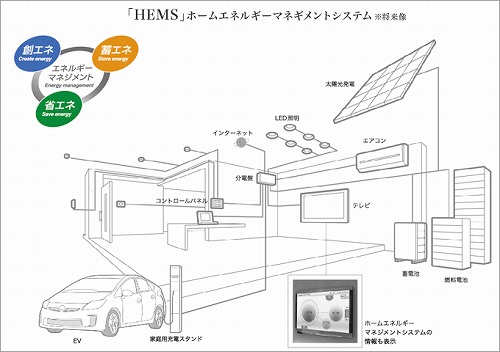

スマートハウスとは、

『住宅用太陽光発電や電気自動車の大量普及をにらみ、家庭内のエネルギー機器、自動車、家電機器、住設機器を相互に連携させることで、より効率的なエネルギー利用と機器連携を通した新たな価値を提供することのできる住宅を指す。』

分かったようなわからないような説明です。が、新しいエネルギーを取り入れながら、住宅内のエネルギーの使用を効率良くした住宅ということのようです。

パナソニックの考える「スマートハウス」の

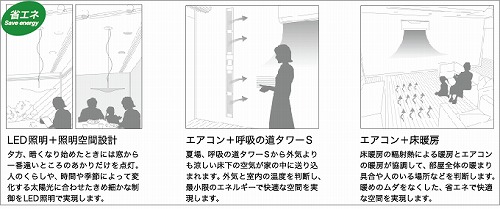

第一の提案は徹底的な「省エネ」。

外気を活用したハイブリッド換気システムや、外光を検知して明るさを制御する照明システムなど自然の恵みを取り込んだ省エネに加え、LED照明、エコナビ搭載のエアコンや冷蔵庫などの高効率家電、大気熱を利用してお湯を沸かすエコキュートなどの設備による省エネを実施します。

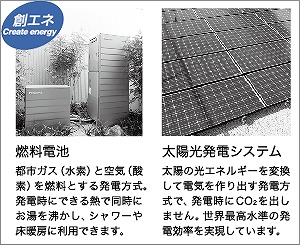

第二の提案は「創エネ」。

世界最高水準の発電効率を実現した太陽光発電システム、エネルギーを効率的につくる燃料電池で必要なエネルギーを生み出します。

第三の提案は「蓄エネ」。

創エネで余った電気を蓄え、必要なときに取り出して使う家庭用蓄電池の他、家庭用充電スタンドをつないで電気自動車に蓄電するシステムも将来構想として考えています。

なんていう住宅を目指すそうです。

すごいです。

もう機械だらけの住宅です。

一台一台いくらするんでしょうね?

んーーーーーん。複雑過ぎます。

私は、もっと単純に、家づくりを考えています。

その地方の気候を考慮しながら、冬は出来るだけ太陽の光を取り入れ、いくらかでも、暖房エネルギーを少なくし、夏は、可能な限り、風通しを良くし、エアコンに頼らない。

しかも、メンテナンスがそれ程面倒でなく。

年がら年中同じ温度と湿度なんて考えていません。

多少の暑さ寒さは、我慢、我慢。

そのためには、まずは、建物自体を性能良くしなければなりません。

機械的な部分はその後です。

今の住宅の省エネ性能が十分かというと、まだまだと言わざるを得ません。

まずは、ここが最重要です。

ただ、上記のような建物を全く否定している訳ではありません。

太陽光発電などの取り入れていける技術はたくさんあるでしょう。

将来は、スマートハウスとパッシブデザインハウスが融合していくのかもしれませんね。

メーカーさんで提案されているシステムが今の段階でスマート(賢い)かと問われると、チョットどーかな?

と疑問に思います。

by kakizaki